高山植物のお花畑、消失の危機

~大雪山国立公園における気候変動影響予測~

(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、北海道庁道政記者クラブ同時配付)

国立環境研究所の研究グループは、大雪山国立公園の雪田草原や風衝草原などのいわゆる「お花畑」を形成する草原性の高山植生と亜高山帯の森林植生の生育適地面積を推定するモデルを構築し、気候変動シナリオのもとで2050年と2100年時点の適地面積の変化予測を行いました。その結果、現状のペースで温室効果ガス排出が続くRCP8.5シナリオでは、将来の高山植生の生育適地はほぼ消失し、山頂付近まで亜高山帯森林植生の適地に置き換わることが予測されました。最も排出量を削減するRCP2.6シナリオでも高山植生の適地は大きく減少するものの、一部で残存する予測となり、排出シナリオごとに大きく結果が異なりました。

本研究は、国内の草原性の高山植生の気候変動下における面積変化を定量的に予測した初めての研究で、高山の生物多様性保全の観点でも速やかな温室効果ガス排出削減が重要であることを示しています。

成果は、2022年12月13日付でWiley社から刊行される『Applied Vegetation Science』に掲載されます。

1.研究の背景

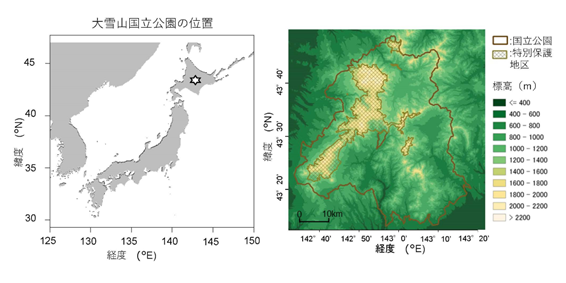

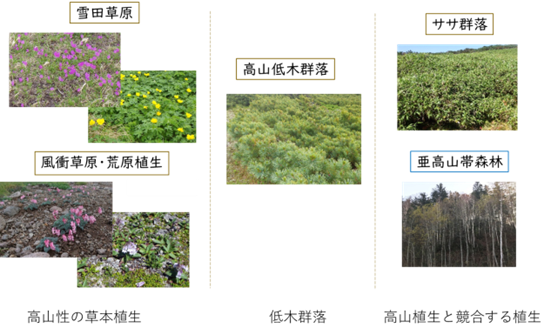

山岳地の高標高域に分布する高山植生は、多くの固有種や希少種を含み、生物多様性の保全上重要な生態系です。北海道の大雪山国立公園(図1)では、27種の固有種を含む、365種もの高山植物の生育が知られています(図2)。このうち、雪溜まりに形成される雪田草原や、尾根などの風当たりが強い場所に形成される風衝草原は、いわゆる高山帯の「お花畑」を形成する植生で、生物多様性保全上の価値だけでなく観光資源としても重要な価値を持っています。

しかし、高山生態系は気候変動に対して特に脆弱であると考えられています。これは、山頂付近に存在する高山生態系の場合、気候変動によって気温が上昇した際に、より低温で逃避地となり得る高標高の場所が近くには少なく、より高緯度の山系の高山帯は距離が遠くて移動が難しいので、気温上昇時の逃げ場がないためです。

すでにササ類の高山帯における分布拡大や雪田草原の面積減少などが観測されており、早急な対策が必要とされています。対策を効果的なものにするためには、今後、高山植生がどのように変化するのか、どのような場所が生育に適しているのか、または衰退のリスクが高いのかなど、将来の高山植生の生育適地の分布を定量的に把握することが必要です。

高山植生の気候変動に伴う分布変化の予測は世界的には多く行われていますが、日本の高山帯は世界の他の地域に比べ積雪量が多いという特色があり、特に北海道の高山生態系は世界的に見ても多雪・低標高という特異な環境に成立しています。北海道の高山帯の降雪量は気候変動下において増えるという予測もあり、この特異的な条件において高山植生がどのように変化するかの予測が必要とされています。

そこで本研究では、大雪山国立公園の高山植生と、将来高山帯に侵入してくることが想定されるササ類、亜高山帯森林植生を対象に、気候変動シナリオ下での生育適地の面積変化を予測するモデルを構築し、予測結果に基づいて保全対策が優先される場所を検討しました。

2.方法

大雪山国立公園とその周辺地域(図1)を対象として、環境省の第2回から第5回の自然環境保全基礎調査の植生図と、気候・地質・地形に関する環境条件のデータを用いて、各植生の生育適地面積を推定するモデルを構築しました。対象としたのは、草原性の高山植生である雪田草原と風衝草原・荒原植生、高山~亜高山に成立するハイマツを主とした低木群落、将来高山帯に侵入し高山植生を競争排除する可能性があるササ群落と亜高山帯森林植生の5つの植生タイプです(図2)。植生図から、これらの5つの植生タイプそれぞれに該当する群落を抽出し、約1km×1kmの格子の中でのそれぞれの植生タイプの現在の面積を算出しました。格子ごとの各植生の面積と、気候等の環境条件との関係を統計的にモデル化することで、将来の気候条件下での適地予測が可能になります。各植生の面積を説明する環境条件としては、夏季(6月から8月)の気温、積雪期間、年降雨量、地形(傾斜および雪溜まりが生じやすい窪地の割合)、地質(風衝草原・荒原植生が成立しやすいガレ場※1を指標する、崩壊しやすい地質)を用いました。

適地推定モデルの構築には、5つの手法を用いました。複数の手法を用いて平均化することで、手法特有の偏りを避けた頑健な予測を得ることができます。データを活かして定量的な面積予測を行うため、予測の対象が格子内の面積(最小値が0であり、最大値が格子の面積になるという、下限と上限値がある値)であることを考慮した手法を選定しました※2。これまでの分布予測研究は、生育適地のある・なしの予測がほとんどであり、植生面積という定量的な予測を行うモデルを開発したことも本研究の新しい点です。

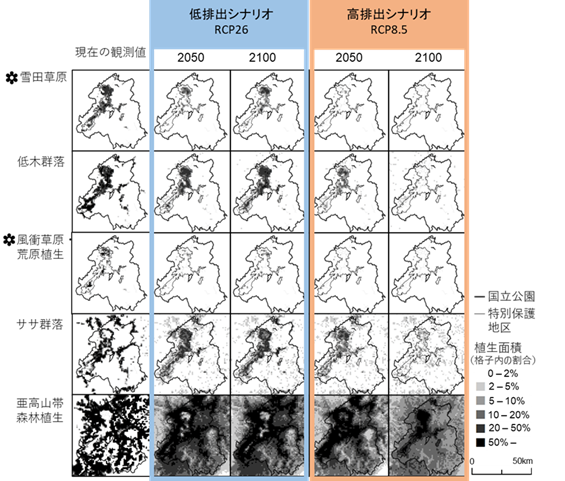

構築したモデルを用いて、将来の気候条件下での植生面積の予測を行いました。将来予測は、2046年から2050年および2096年から2100年の2期間について、2つの温室効果ガス排出シナリオと3つの気候モデルの値を用いて行いました。用いた2つの排出シナリオのうち、RCP2.6シナリオは、排出量を最も大きく抑制した場合のシナリオで、2100年時点では世界でおよそ1.5℃から1.7°Cの平均気温上昇となるものであり、RCP8.5シナリオは、現状のままのペースの排出が続くことを仮定し、4.1℃から4.8°Cと最も大きな平均気温上昇となるシナリオです。

このように5つの適地推定モデル・2つの排出シナリオ・3つの気候モデルと、多数の組み合わせを用いて結果を比較することで、得られた予測値のばらつきがどの要因によって生じているのかを評価することが可能になります。

3.結果と考察

適地推定モデルにおいて、各植生面積の推定に最も大きく寄与した環境変数は、夏季の気温と積雪期間であり、地形や地質の効果はあまり大きくありませんでした。モデルの精度は、雪田草原と低木群落については特に精度が高く、風衝草原・荒原植生についても比較的高い精度が得られましたが、ササや亜高山帯森林植生についてはやや低い精度となりました。これは、使用したデータが高山帯を中心としたデータセットであったため、亜高山域を分布の中心とする植生についてはデータの質・量に不足があったためと考えられます。

構築したモデルを用いて将来予測を行った結果(図3)、植生面積は特に排出シナリオ間で大きく異なり、RCP2.6シナリオの下では草原性の高山植生(雪田草原・風衝草原・荒原植生)の生育適地は大きく面積を減らしはするものの、2050年、2100年となっても残存している可能性があるがある予測となりました。これに対して、RCP8.5シナリオの下では、雪田草原、風衝草原・荒原植生は2050年にはほぼ生育地が消失し、低木群落も大きく適地面積が減少、2100年にはほとんどが消失して、亜高山帯森林植生の生育適地に置き換わる予測となりました。5つの分布推定手法の間での違いはあまり大きくなく、排出シナリオ間での差が大きかったことから、高山の生物多様性保全の観点でも、速やかな温室効果ガス排出削減による気候変動の緩和が重要であることを示しています。

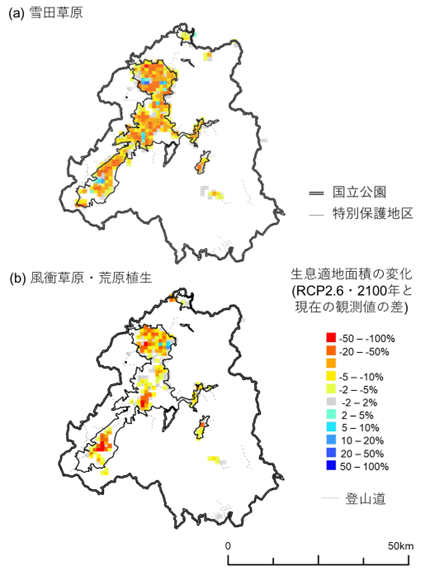

草原性高山植生の生育適地の変化率について、RCP2.6シナリオの下では広い範囲で大きな減少が見られましたが、北部地域や中央部地域の一部には比較的よく残存する場所があることがわかりました(図4)。これらの残存率が高い場所や、現在の植生面積が広くかつ減少率が高い場所は、特に保全対策実施の重要性が高いと考えられます。具体的な保全対策としては、高山植生に侵入してくるササの刈り取りが有効であることが先行研究により示されており、これらの保全重要地で重点的に対策を行うことが効果的と考えられます。

4.今後の展望

本研究は、国内の草原性の高山植生の気候変動下における面積変化を定量的に予測した初めての研究です。今後、この生育適地の予測地図に基づいて、保全コストなども考慮した上での保全対策実施場所の優先順位付けなど、具体的で効果的な保全策の立案が可能になると考えられます。

予測では、積雪期間や夏季の気温などの気候が重要であり、地形や地質の影響は小さいという評価でした。しかし、雪田草原などの成立には、雪溜まりなどの微地形に依存した残雪のパターンが強く関係していることが知られています。分析の解像度が1kmと、積雪分布のパターンに対しては比較的粗いものであったために、地形等の効果が検出できなかった可能性があります。従って、得られたのは、主に広域的な気候条件に基づいた、あくまでも生育適地についての予測であり、将来実現する植生分布とはずれが生じる可能性があることには留意が必要です。また、高山植生が亜高山帯森林植生に置き換わるという予測についても、種子の散布距離など、分布変化の制限となる要因があり、それらは考慮されていません。今後、積雪分布の高解像度予測や、種子の移動分散制限などを考慮することにより、より高精度の将来予測が可能になると考えられます。

5.注釈と引用文献

※1 石や岩が堆積した場所。高山の稜線部、沢の源頭部などに多い。

※2 上限・下限がある従属変数に対応した手法として、線形および加法型のTobitモデル、ベータ分布を誤差分布として仮定する一般化線形モデルを用いた。更に、一般に予測精度が高いことが知られており、量的な予測が可能である、機械学習アルゴリズム(ランダムフォレストおよびブースト回帰木)を使用した。

6.研究助成

本研究は環境省請負業務「生物多様性分野における気候変動への適応策検討業務」によって実施されました。

7.発表論文

論文名 Scarcity of suitable habitat for alpine plant communities in northern Japan based on future prediction under climate change

著者名 雨谷教弘1,2, 小熊宏之2, 石濱史子2*

(1知床財団, 2国立環境研究所)

*責任著者

雑誌 Applied Vegetation Science

DOI 10.1111/avsc.12694

8.問い合わせ先

【研究に関する問い合わせ】

国立研究開発法人国立環境研究所 生物多様性領域

生物多様性評価・予測研究室 主任研究員 石濱史子

【報道に関する問い合わせ】

国立研究開発法人国立環境研究所 企画部広報室

kouhou0(末尾に@nies.go.jpをつけてください)